Pressão, perda de autonomia no trabalho e pânico.

Um estudo de caso sobre um sonho de liberdade

Pressure, loss of autonomy in work and panic. A case study about a fream of freedom

Janete de Paiva Borges

Resumo

A presente monografia resulta do estudo de caso de um portador de síndrome do pânico, atendido por mim em psicoterapia. Objetivamos identificar e dissecar os sentidos dos sintomas subjacentes ao adoecimento, por intermédio da metodologia fenomenológica em pesquisa, com perspectiva e atuação gestálticas. No caso em apreço, evidenciou-se uma estreita correlação entre alguns aspectos da organização do trabalho, tais como a pressão e a falta de autonomia na execução da tarefa e o desencadeamento dos sintomas. Desta forma, se fez necessário explorar outros campos teóricos, como os Estudos Organizacionais (que abarcam conceitos de ordem antropológica, sociológica, entre outros), para melhor compreensão do fenômeno, tendo em vista suas peculiaridades.

Palavras-Chave: Síndrome do Pânico; Fenomenologia; Gestalt; Organização do Trabalho.

Abstract

This paper is a result of a syndrome of panic case study, which patient was treated by me on psychotherapy. We aim identify and dissect the meanings of their underlying symptoms, through phenomenological methodology in research, with Gestalt approach and action. In this case, was evidenced a very close correlation between some aspects of the organization of work, like pression and lack of autonomy in carrying out the task, and the onset of the symptoms. Thus, it was necessary explore another theoretical fields, like Organizational Studies (which cover concepts of anthropological and sociological order, among others), to better understand the phenomenon, in view of their own peculiarities. .

Key-words: Syndrome of Panic; Phenomenology; Gestalt; Organization

of Work.

Introdução

Pelo trabalho, os seres humanos atingem a paz consigo mesmos.

Diderot

Diversos teóricos e pesquisadores enfatizam o lugar do trabalho enquanto

estruturante psíquico e pilar fundante da existência humana. À

luz da avaliação social, é o trabalho quem confere dignidade,

status, identidade e valor ao homem de nosso tempo. A ação que

este homem produz e que o mantém é, de certo modo, o elo que o

introduz na cadeia social, e o faz ser por ela reconhecido. Os efeitos psicossociais

da exclusão que se abate sobre os desempregados e aposentados já

foram e ainda são largamente debatidos, bem como os efeitos nocivos do

trabalho estressante e ou sem sentido sobre a saúde do ser humano. Nossa

intenção aqui não é rever o lugar e o valor do trabalho

enquanto pilar fundante na constituição biopsicossocial do sujeito

em nossa estrutura social - o que já está posto em inúmeros

estudos e nos permite avançar para outros rumos.

De igual forma, não pretendemos discorrer especificamente sobre a síndrome do pânico. Também sobre este tema, há uma vasta produção acadêmica à disposição do leitor. O que pretendemos com a discussão a que ora nos propomos é abordar a questão da Síndrome do Pânico, em um contexto que procura desvelar o sentido específico da doença na vida do cliente em apreço. À medida que a psicoterapia que deu início a este estudo evoluiu, percebemos, dentre outros, uma correlação entre o adoecimento do cliente e determinados aspectos da organização do seu trabalho, constantemente presentes em sua fala. Poderia ser outro sujeito, para o qual o transtorno surgisse com um sentido diverso, peculiar. Neste caso, tratou-se de uma pessoa, em cuja trajetória de vida o adoecimento esteve estreitamente vinculado à necessidade de encontrar-se enquanto protagonista de sua história, especialmente no que tange à sua atividade laborativa - questão proeminente em sua vida.

Procuramos, assim, refletir sobre o lugar da insatisfação gerada no exercício da atividade deste trabalhador, sua “despersonalização” enquanto sujeito que precisa sentir-se pleno de autonomia na condução de seu projeto de vida e carreira, no contexto de seu adoecimento. Embora não seja nosso foco discorrer sobre a relação do trabalhador com os modos de produção, conforme já dissemos; para efeitos de contextualização, precisaremos, ainda que rapidamente, adentrar o mundo do trabalho, em algumas de suas especificidades, em capítulo posterior. Justificamos tal incursão a partir da concepção holística que temos da problemática do adoecimento humano, para a qual concorrem fatores do campo relacional do homem e, não apenas, seu organismo biológico.

Observamos nos diversos estudos e leituras disponíveis, que a sobrecarga de trabalho – especialmente no que tange às pressões por produção e resultados, mina as energias e a motivação do trabalhador, favorecendo o surgimento de diferentes processos adoecedores. Aliado a isso, a impossibilidade de auto-gerenciar tarefas e horários conforme seu biorritmo pessoal, bem como ser privado do acesso ao sentido de sua tarefa, configura-se como um cerceamento à autonomia do trabalhador, como ser criativo e único.

Expomos em paralelo, e em conjunção com a perda da autonomia no trabalho e a pressão organizacional, características idiossincráticas do sujeito - como sua forma de perceber a realidade, que propiciaram um desequilíbrio emocional e fisiológico. Discutimos de que modo tais restrições no campo perceptivo dificultaram a visualização de formas mais satisfatórias de lidar com tais situações. Em contrapartida, a ampliação deste mesmo campo possibilitou a reelaboração de significados até então atribuídos à realidade, o reconhecimento de si mesmo enquanto protagonista de sua história. Este foi e é, a nosso ver, um movimento crucial para desencadear o processo de remissão e ou extinção dos sintomas.

A metodologia por nós utilizada foi a de estudo de caso, que compreendeu as etapas de delimitação, coleta, análise e interpretação dos dados e redação do relatório. Tais etapas se deram sobre a égide da pesquisa do tipo fenomenológico-hermenêutico de tendência dialética, que pressupõe, para além da dialogicidade entre pesquisador e sujeito, a possibilidade do acréscimo de significados outros, à medida que dialoga, a posteriori, com seus leitores.

1. Pânico à solta: que medo é este?

Conforme esclarecemos na introdução, não faremos um histórico da Síndrome do Pânico (SP) aqui, nem comentaremos aspectos neurofisiológicos associados ao quadro, por não ser nosso foco. Aos interessados nestes e outros aspectos tais como os psicoendocrinológicos e psicofisiológicos envolvidos nos processos de adoecimento, bem como no alcance da atuação do próprio organismo nos processos de cura, recomendo, em especial, a leitura dos livros de Cousins (1993), Rossi (2003) e Ballone (2002), elencados nas referências bibliográficas deste trabalho. Vamos, por ora, fazer apenas algumas considerações que julgamos importantes, para situar rapidamente o leitor na questão, antes de seguirmos adiante.

Em termos estatísticos, Von Flach (2000) informa que o transtorno do pânico acomete de 2 a 4% da população mundial, ocorrendo nas faixas dos 20 aos 40 anos. Tendo em vista que esta é a faixa em que o indivíduo mais produz, pode-se pressupor que o surgimento deste transtorno, para além do sofrimento pessoal, adquira ares de problema social.

Conforme Ballone, Neto e Ortolani (2002), os sintomas da SP incluem falta de ar, parestesias, sudorese, enjôo, palpitações, tremores, náusea, medo de descontrolar-se, enlouquecer ou morrer. A caracterização do quadro se dá com a recorrência dos ataques, que podem durar de minutos a horas. O autor elenca, entre algumas características dos acometidos deste mal: a tendência à preocupação excessiva com problemas do cotidiano; o bom nível de criatividade; o excesso de controle, com expectativas altas; pensamento rígido, competência e confiabilidade. Em paralelo, teriam tendência a subestimar suas próprias necessidades, reprimir sentimentos e conflitos íntimos. Tal modo de funcionamento predisporia a pessoa a uma situação de estresse acentuado; o que, desencadeando alterações bioquímicas no cérebro, colaboraria para o desencadeamento das crises.

A partir de

uma primeira crise, a ansiedade e o receio de “sofrer” outras, passam

a ser figura na vida do “doente”; ou seja, mesmo sem haver um estímulo

tangível e evidenciado externamente, há um forte medo de vivenciar

uma situação

análoga, o que passa, então, a dominar o pensamento desta pessoa.

Na tentativa de evitar, a todo custo, uma nova crise, a pessoa termina por limitar

sensivelmente seu cotidiano, sua qualidade de vida, privando-se de práticas

até então usuais.

Apesar de não se relacionar o desencadeamento das crises com nenhum estímulo

clara ou rapidamente identificável, podemos, durante o processo psicoterapêutico,

compreendê-lo dentro de um contexto em que se termina por encontrar causas

subjacentes, ou “gatilhos” como os chama Rodrigues (2008): morte

ou doença de cônjuge, separação conjugal, nascimento

ou perda de um filho, início de um novo emprego, doença incapacitante,

problemas financeiros, estresse no trabalho, entre outros.

Pinheiro (2004) avalia que as pessoas que abrem um quadro como este normalmente

tendem a passar por cima de seus próprios limites, se voltando para fora

de si mesmas, para os outros ou para metas como carreira profissional etc. Ao

negligenciar algumas de suas necessidades individuais, o pânico surgiria

como indício deste desequilíbrio, resultante de algo na forma

como essa pessoa lida e se porta diante da sua realidade.

Ballone (2002) também privilegia a questão perceptiva do doente, ao explicitar que cada sujeito tem uma relação existencial própria com “sua” realidade. Tal percepção se estruturaria por intermédio de bases orgânicas - periférica e central, e de uma base psíquica, compreendida pelos elementos emocionais envolvidos na consciência desta realidade. Para tanto, seriam elementos coadjuvantes seus valores éticos, morais e culturais. A citação de Samuel Johnson, feita por Kleinman (1988, p. 170), descrevendo a forma como um doente percebe seu sofrimento, cabe bem aqui: “But what can a sick man say, but that He is sick? His thoughts are necessarily concentrated in himself; he neither receives nor can give delight; his inquiries are after alleviations of pain, and his effors are to catch some momentary comfort.”(1)

Pinheiro (2004) trabalha com a hipótese de que o aumento de incidência do transtorno do pânico tenha se dado em função de características do panorama sócio-econômico-cultural da atualidade. Segundo ele, seria natural imaginar que modificações no contexto vivencial do ser humano desencadeassem, também, modificações em sua subjetividade. Assim, o estresse, a incerteza e a insegurança - próprios desta era, forneceriam um ambiente propício para gerar a análoga sensação apavorante (própria da síndrome) de que algo muito ruim possa vir a acontecer a qualquer momento. No caso em pauta, a hipótese de Pinheiro nos parece bastante viável, tendo em vista o contexto vivencial do cliente, representado, em grande medida, por seu trabalho. Nos estudos específicos acerca do panorama organizacional atual, que abordaremos mais adiante, encontramos elementos que nos permitem contextualizar nossos dois vértices.

Os autores elencados em nossas referências bibliográficas e não diretamente ligados à Fenomenologia e ou à Gestalt, foram por nós escolhidos em virtude de defenderem idéias que, de alguma forma, se coadunam com tais perspectivas. De tal feita, observam o fenômeno por um viés existencial-humanista, em que se preserva a concepção holística do adoecimento e do sofrimento humano - ou seja, não restritos aos domínios dos processos biológicos ou psicológicos do indivíduo, isoladamente, mas sempre circunscritos pelo contexto no qual e com o qual se produzem e reproduzem. Um bom exemplo é o depoimento de Rodrigues:

“Afastados da tentativa de explicação dos atos humanos como sucedâneos de causas “interiores” ou “exteriores” que nos cabe descobrir, buscaremos no território das motivações, onde os sentidos se estabelecem, o material para o nosso estudo [ ...] ao refletirmos sobre o pânico não intentamos estabelecer uma cadeia de nexos causais que permita uma explicação “melhor” ou “mais aprofundada” do fenômeno. O nosso interesse é, em vez disso, nos abrirmos para a compreensão do sentido que se dá subjacente ao mesmo” (2006, p.39).

2. Da contribuição da Gestal - Terapia

Estivemos, modestamente,

com este estudo, tentando obedecer ao que determina a premissa básica

da Psicologia da Gestalt: observar o fenômeno em seu contexto total, ao

invés de decompô-lo em partes e analisar cada uma delas (a famosa

assertiva “o todo é diferente da soma de suas partes”). Por

isso mesmo, quisemos manter a perspectiva do contexto organizacional no qual

surge nosso fenômeno em pauta. Partimos, então, da concepção

existencial que representa um dos pilares onde se assenta o pensamento gestáltico,

e que pergunta sobre o lugar do ser no mundo. Não perdemos de vista o

fato de termos fé em que este ser seja capaz de se auto-regular.

Dentro da visão gestáltica, o adoecimento toma lugar quando o indivíduo vivencia situações de necessidades autênticas interrompidas ou não-satisfeitas. Em função desta impossibilidade, se veria obrigado a recorrer a estratégias que assegurem sua sobrevivência e integridade, as quais poderiam ser entendidas como mecanismos de bloqueio do ciclo de contato, aos quais nos referiremos pouco mais adiante.

Da Gestalt-Terapia, desta forma, contamos com a contribuição de alguns conceitos-chave, que nos auxiliam a pensar no fenômeno enquanto parte de um todo que o afeta e é por ele afetado. Recordamos que todos estes conceitos decorrem de teorias e escolas precedentes e que constituem as raízes da abordagem gestáltica. Vamos a eles:

O conceito de holística, proposta teórica formulada por Jan Smuts. Perls, a partir dele, estabelece que:

Em psicoterapia, o conceito de holística nos dá um instrumento para lidar com o homem global [...] agora podemos ver como suas ações mentais e físicas estão entrelaçadas. Por esta perspectiva, o trabalho psicoterapêutico deixa de ser uma escavação do passado, para se tornar uma experiência de viver no presente. Nesta situação de vida, o paciente aprende por si como integrar seus pensamentos, sentimentos e ações, não só quando está no consultório, mas no curso da vida cotidiana. O neurótico não se sente como uma pessoa total. Sente-se como se seus conflitos e vivências inacabadas o estivessem rasgando em pedaços (1985, p.30).

Ribeiro também tangencia o conceito holístico, via teoria organísmica, de Kurt Goldstein, que afirma ser o indivíduo um todo unificado, um campo integrado e não dividido em sentimentos, sensações, emoções etc.

O conceito de organismo como um todo: sobre ele, Ribeiro destaca:

O organismo é um sistema organizado, com o todo diferenciado em suas partes. O todo não pode ser compreendido pelo estudo das partes isoladas. O todo é o seu próprio princípio regulador. Não existe uma lei que, regulando as partes, formaria ou explicaria o todo. (op.cit,p. 107)

Alguns cientistas atuais, felizmente, denunciam a desconsideração de alguns conceitos da Gestalt, em algumas áreas do conhecimento mais estreitamente biológicas e as implicações disso. Como, por exemplo, aponta Damásio:

[...] ausência notável de uma noção de organismo na ciência cognitiva e na neurociência [...] o cérebro foi consistentemente separado do corpo em vez de ser visto como parte de um organismo vivo e complexo. A concepção de um organismo integrado [...] já aparecia na obra de pensadores como [...] Goldstein [...] mas as suposições teóricas que vêm pautando a ciência cognitiva e a neurociência não têm feito muito uso das perspectivas alicerçadas no organismo e na evolução (2000, p.61)

Em relação aos conceitos de figura e fundo, de acordo com Ribeiro:

O organismo se expressa ora como figura ora como fundo. A figura é tudo aquilo que emerge do fundo e o diferencia. A figura é, portanto, a principal atividade do organismo. Dentre as diversas atividades do organismo, aquela que se destaca é a figura. O fundo se apresenta como uma realidade contínua, que circunda a figura e lhe dá limites. Surgem sempre novas figuras quando o organismo inicia uma atividade diferente e, dependendo do que se vai fazer, a natureza do organismo faz surgir um tipo ou outro de figura (1985, p.109).

Goldstein, citado

por Ribeiro, distingue entre figura natural e não natural. A primeira

ocorre

[...] quando existe uma relação natural entre a figura e a totalidade do organismo e ainda, quando representa uma preferência da pessoa e quando o comportamento é ordenado, flexível e apropriado para a situação. A não-natural se apresenta isolada do organismo total e seu fundo é também uma parte isolada do organismo, representa uma tarefa imposta à pessoa e resulta em um comportamento rígido e mecânico (1939, apud op.cit. p.109).

De acordo com Ginger (1995, apud Alvim, p. 47-48), “só o claro reconhecimento da figura dominante permitirá a satisfação da necessidade, tornando o organismo disponível para uma nova atividade física ou mental”.

O de campo, originalmente descrito pela Teoria de Campo, de Kurt Lewin, foi utilizado por Perls, compreendendo uma noção dinâmica e não estática. Ribeiro (op. cit.) esclarece que o campo tem diversos pontos e fontes de força, formando uma rede. A percepção da pessoa dependeria desta rede - do modo como ela é sentida e vivenciada pelo organismo (um sistema físico-químico). Assim, o comportamento deste organismo não poderia ser considerado unicamente em função de sua realidade interna, haja vista que só é emitido em função do e no campo no qual se dá, ou seja, na relação existente entre ambos. Koffka afirmava a necessidade de descobrir as forças subjacentes à organização do campo, seus objetos e eventos separados e as forças existentes entre eles, para estudar o comportamento como um evento no campo psicofísico.

Já no que tange ao conceito de tensão, conforme Ribeiro (op. cit., p. 104), a tensão seria um estado alterado de uma região do organismo em relação à outra, tendendo a espalhar-se para outras regiões ou sistemas. A pessoa tensa pode ter seu funcionamento obliterado - não conseguir pensar corretamente, não dormir etc.

Outro conceito, que trata de necessidade, é descrito a seguir: Ribeiro (op. cit., 104), a partir da Teoria de Campo, de Kurt Lewin, diz que “uma necessidade surge sempre que se sente que uma tensão ou energia se diferencia em uma determinada região: um desejo, um motivo, etc.” Tendem a emergir e quando satisfeitas, o campo recupera seu equilíbrio. As necessidades estão, via-de-regra, associadas às demandas do meio: social, econômico, afetivo etc., em que a pessoa vive. De acordo com Perls (1988), citado por Alvim (2000, p. 47), para satisfazer suas necessidades, o organismo tem que achar os suplementos necessários neste mesmo meio. O objeto externo que cumprirá este papel é a figura em primeiro plano. Uma vez encontrado o objeto, o organismo precisa manipulá-lo adequadamente para satisfazer à necessidade inicial e, assim, restaurar seu equilíbrio. As necessidades, segundo Goldstein (1939, apud RIBEIRO, p. 111), “são manifestações do propósito soberano da vida de auto-realizar-se”.

No que diz respeito a contato, para o criador (ou melhor, redescobridor, conforme queria ser chamado) da Gestalt-Terapia, estudar o homem pressupõe considerá-lo na fronteira de contato com o meio – não ora um, ora outro, alternadamente, mas a forma nova que adquirem ao se tornarem recíprocos, mutuamente implicados. Perls (op. cit.) enfatiza que, por si só, o contato não é bom nem mau, ainda que, do ponto de vista atual, se supervalorize o ajustamento social. De qualquer forma, estabelece o fato de que o neurótico não consegue fazer bom contato nem organizar sua fuga.

Em relação aos mecanismos de bloqueio do contato, conforme Clarkson (apud ALVIM 2000, p. 56), configuram-se como mecanismos psicológicos através dos quais mantemos, no presente, situações inacabadas do passado. Resulta deste processo o não preenchimento das próprias necessidades e a interferência no funcionamento saudável na fronteira organismo/ambiente. Dentre os nove listados na literatura, mencionamos os de fixação e retroflexão, os quais, segundo nosso ponto de vista, estão presentes no caso em pauta.

No processo de fixação, conforme Ribeiro, 1997 (apud ALVIM, 2000) o indivíduo sente-se impossibilitado de lidar com o inesperado e o imprevisível, em situações que envolvam risco para ele. Nesta impossibilidade, apega-se compulsivamente a pessoas, situações e emoções já conhecidas (figuras antigas) a fim de sentir-se seguro: qualquer contato com figuras novas, fora da fronteira de contato com o meio, é evitado.

Sobre a retroflexão, pontuamos o seguinte: em Alvim (2000, p. 62) é expressa por comportamentos de auto-suficiência e autocontrole (RIBEIRO, 1997) e sentimentos recorrentes de culpa e arrependimento, controle ativo e ocupação obsessiva (PERLS, 1988). Alvim cita passagem de Ribeiro, na qual se tem um quadro bastante elucidativo acerca do modo de funcionar do retrofletor:

[...] desejo ser como os outros desejam que eu seja ou desejo ser como eles próprios são, dirigindo para mim mesmo a energia que deveria dirigir a outrem. Arrependo-me com facilidade, por me considerar inadequado nas coisas que faço- por isso as faço e refaço várias vezes, para não me sentir culpado depois. Gosto de estar sempre ocupado e acredito que posso fazer melhor as coisas sozinho do que com a ajuda dos outros. Deixo de fazer as coisas com medo de ferir e ser ferido. Sinto que, muitas vezes, sou inimigo de mim mesmo (2000, p.62 e 63, apud Ribeiro, 1997).

Alvim (op.

cit.) aponta um aspecto saudável na retroflexão, qual seja o de

permitir, pela reflexão, a reformulação de idéias,

valores e crenças, com a conseguinte formação de um comportamento

estratégico, tolerância à frustração e alcance

de metas em longo prazo.

Crocker aborda a auto-regulação nos seguintes

termos:

O verdadeiro centro teórico da Gestalt-Terapia é a teoria da auto-regulação organísmica, realizada pelo funcionamento do self no campo organismo/ambiente. A elaboração teórica dos distúrbios de fronteira deriva dessa compreensão teórica mais ampla do funcionamento humano sadio (1988, apud ALVIM, 2000, p.67).

Goldstein (1939, apud RIBEIRO, p. 111) afirma que “a auto-realização é o único motivo do organismo”. Sobre tal processo, Ribeiro diz que o homem tem dentro dele as potencialidades para regular seu próprio crescimento, embora possa e receba influências positivas de crescimento do meio exterior, as quais ele seleciona e utiliza. O impulso dominante de auto-regulação e auto-realização é o que motiva permanentemente o homem, o que dá duração e unidade à sua vida, enquanto pessoa.

É exatamente assim que concebemos o cliente e como o vimos ao longo de todo o processo psicoterápico: como um todo, potencializado. Curiosamente, parece ter sido assim que ele próprio se definiu desde o começo, nomeando suas potencialidades “ferramentas”, o que mostra já sua implicação e aceitação da responsabilidade no processo, um indicativo sugestivo e saudável de maturidade.

Conforme Clarkson (1989, apud ALVIM, 2000, p. 52), o conceito de awareness é a “tomada de consciência das necessidades sociais ou biológicas emergentes”. Por sua vez, “quando determinada situação é vivida inteiramente, de modo que o contato tenha sido pleno e satisfatório para satisfazer às necessidades do indivíduo, ocorre a awareness”, do ponto de vista de Alvim (2000, p. 52).

Zinker (2001) traduz a centralidade do processo de awareness, ao dizer que a história da psicoterapia está enraizada nela, com um foco na noção de crescimento e mudança. A awareness seria o processo pelo qual há oportunidades de escolha. Por seu intermédio, o que era inconsciente vem à luz, tornando a mudança possível. Não estar plenificado pela awareness representaria um modo de agir cego, no entendimento do autor.

3. Da contribuição da psicologia organizacional e do trabalho e da saúde do trabalhador

As outras fontes teóricas das quais nos valemos são as relativas à Psicologia Organizacional e do Trabalho e da Saúde do Trabalhador. Tais estudos circunscrevem o cerne de nosso estudo no campo das relações sociais e de trabalho, expandindo a visão do problema para além das questões individuais; o que, certamente, não seria útil nem, de certo modo, ético: restringir a questão ao âmbito psicológico seria, assim, uma perspectiva parcial e culpabilizadora.

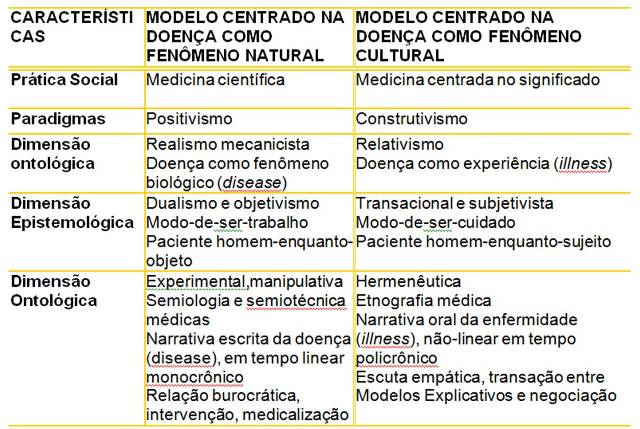

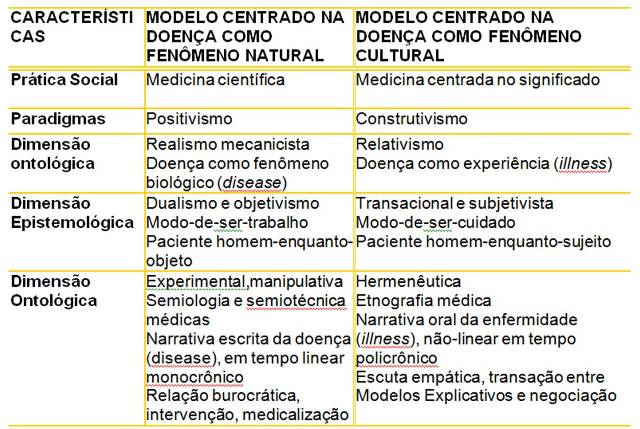

Os modelos explicativos de Arthur Kleinman (1988, p. 121), amplamente utilizados em Saúde do Trabalhador, nos auxiliam sobremodo na concepção de nosso estudo. Representam o conjunto de idéias de todos os envolvidos no processo clínico sobre um episódio de doença e seu tratamento, sendo sustentados pelos pacientes e pelos médicos. Propõem a elaboração dos significados pessoal e social da experiência da doença - muito similar à postura fenomenológica frente ao objeto de estudo e à concepção holística subjacente à proposta da Gestalt-terapia. O quadro abaixo, elaborado por Lira (2008) a partir da obra de Kleinman demonstra a contraposição dos modelos vigentes. A perspectiva da segunda coluna representa a atuação deste cientista, similar àquela em que procuramos entender a vivência da síndrome do pânico, em nosso estudo.

Modelos de abordagem às doenças e seus paradigmas

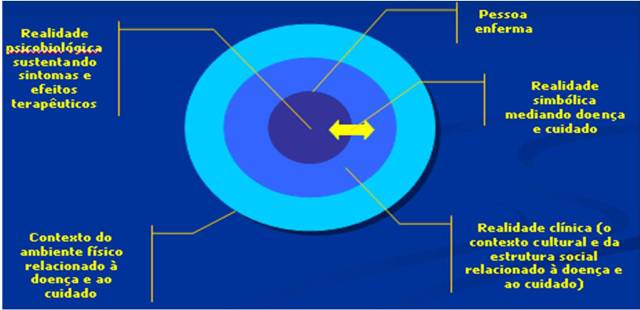

Nossa concepção holística do processo de adoecimento e cura também adquire melhor visibilidade nos gráficos elaborados por Lira (idem) dispostos a seguir, sobre a construção cultural da realidade clínica, do ponto de vista de Kleinman (op. cit.). Aí, observamos o entrelace dos diferentes contextos no surgimento da doença; entre eles, os da estrutura social e contexto cultural, dentro dos quais enfatizamos a organização do trabalho. Percebemos, igualmente, conforme propõe o autor, que a realidade simbólica que confere peso ao rótulo de “doença” e a concebe como fenômeno biológico, determina o tipo de opção terapêutica disponível em uma determinada cultura. Na nossa, observa-se - quase que invariavelmente, a concepção biologizante, acompanhada das terapias medicamentosas correspondentes, em uma simplificação da complexidade subjacente ao processo.

A construção cultural da realidade clínica

Kleinman (op.

cit.) reconhece um lugar de destaque na forma como a cultura preenche o espaço

entre a incorporação imediata do adoecer, enquanto processo psicológico

e enquanto fenômeno humano. Dentro do modelo biomédico, a doença

é tida apenas como uma alteração nas estruturas e ou no

funcionamento biológico. A medicina trata como problemas médicos,

sintomas de sofrimento e doença resultantes dos embates de forças

sociais. Os órgãos governamentais são levados a ofuscar

esta visão de adoecimento como significado de que algo está errado

com a ordem social, passando a realocá-lo dentro dos estreitos posicionamentos

técnicos. No modelo biopsicossocial proposto por ele, no entanto, a doença

é uma dialética construída como rede simbólica e

que liga corpo, self e sociedade.

Conforme Oliveira e Vasconcellos (2000), a lógica do campo programático

da Saúde do Trabalhador, encerra um forte conteúdo político-ideológico,

no qual o trabalhador é posto como protagonista na condução

de seus processos. A problemática do trabalhador (incluindo aí

seus processos de adoecimento) emerge de um contexto que ultrapassa questões

individuais, ditas de “personalidade”, e defronta-se, também,

com questões relativas à organização do trabalho.

Estabelecemos, igualmente, uma relação estreita entre a Fenomenologia e os Estudos Organizacionais e em Saúde do Trabalhador, guiados pelo fato de que as ações interventivas em saúde, neste campo, deveriam se dar a partir da escuta do trabalhador, antes de qualquer outra medida. O tipo de escuta, inclusive, pode ser decisivo na condução da pesquisa e de seus resultados, uma vez que representa já uma posição filosófica e política daquele que ouve/pesquisa. Relembramos, a esta altura, o que foi dito anteriormente, sobre a articulação teórica da Fenomenologia “parecer” eclética, ao valer-se de material teórico de outras disciplinas.

Exemplarmente, Schwartz (2007), analista pluridisciplinar de situações de trabalho, referenda a influência da Fenomenologia na transformação do olhar que compartimentou a Psicologia em capítulos – “a ação”, “o conhecimento”, “as emoções”, para pensar em nossa relação com o mundo como um todo. Voltaremos ao pensamento deste autor em ocasião oportuna.

Esclarecida, desta forma, a interseção entre os dois campos, propomos uma pequena retrospectiva, em que tentamos localizar o momento em que o trabalho, principal atividade humana, deixou de ser motivo de satisfação e crescimento pessoais, para se tornar mero recurso de subsistência e provavelmente; por isso, também, um forte fator adoecedor. Alvim (2006), reconstituindo historicamente a evolução do mundo do trabalho e das organizações; situa, no século XVIII (durante a Revolução Industrial, quando temos o início do processo de industrialização e do modelo de trabalho mecanizado), o surgimento da alienação no trabalho. A autora chama a obra de Karl Marx à lembrança, para corroborar tal alienação, uma vez que nela se tratou em profundidade da separação entre concepção e execução. Redundou disso, entre outros, a perda de investimento afetivo no trabalho, haja vista que o trabalhador perdeu o acesso ao sentido de sua tarefa e do lugar dela no processo produtivo como um todo.

De lá para cá, muita coisa mudou em termos de gestão e processos produtivos - como não podia deixar de ser - em meio a tantas transformações radicais no cenário social e econômico mundial. Face aos modernos modelos e sistemas liberais e “democráticos”, não cabe falar de controle do trabalhador (ainda que se o faça por outras vias e com outros nomes). Sendo assim, o capital humano é gerido, na atualidade, de forma pretensamente co-participativa, em que se conclama o trabalhador a efetuar, novamente, um vínculo com o trabalho, comprometendo-se ao máximo com ele, em termos de engajamento pessoal e produtividade. De forma subliminar, este conclame à vinculação psicológica do trabalhador com a organização e a tarefa opera, conforme Alvim, como

[...] um processo “homogeneizador” de condutas, que aciona os sistemas cognitivo, afetivo e motor, para promover uma aprendizagem coletiva acerca de como pensar a organização, sentir a organização e viver a organização. Se o indivíduo não exercita sua capacidade de individualização, o direito à diferença, sua consciência crítica, sua volta a si mesmo, deixa-se dominar e controlar pela disciplina (2006, p.04).

Codo (1986, p. 146-147) expõe o produto final desta alienação: “O trabalhador produz mercadorias que não consome, consome mercadorias que não produziu, sua ação e sua sobrevivência lhe escapam”. E ainda: “O capital, que já alienara o homem do produto de seu trabalho, agora lhe rouba o gesto, o movimento do seu braço é algo que não lhe pertence”.

Não há desta forma, como deixar de questionar as pretensas melhoras no mundo laborativo. Sennett (2001) afirma que são meramente ilusórias. Argumenta o sociólogo que o ambiente de trabalho moderno, com sua ênfase na execução de projetos em curto prazo e de forma “flexível” emperra a construção e o desenvolvimento coerente de uma narrativa de vida. Ele é mais ousado, ainda, ao garantir que tais modernidades chegam a impedir a formação do caráter. Tais mudanças corporativas impostas pelo novo capitalismo responderiam diretamente pela corrosão de virtudes tais como lealdade, confiança, comprometimento e ajuda mútua, fundamentais para a formação do caráter.

De posse desta constatação, abordaremos alguns elementos da perspectiva organizacional que se relacionam com os conflitos subjacentes do cliente, relacionando-os adiante, na apresentação e discussão do caso, conforme o sentido vivencial que lhes foi atribuído e que colaboraram para o surgimento do quadro de pânico. O principal deles, na verdade, o corolário dos demais, já o mencionamos: a alienação do processo do trabalho como um todo. Temos, a seguir, a questão da estruturação de um projeto de trabalho e carreira ao longo da vida. Venosa, em Forghieri (1984, p. 89) referenda a relevância da Sociologia, tendo em vista que, por intermédio dela nos tornamos convictos de que “a ordem é um dos imperativos primários que as sociedades constroem”. Desta forma, antropologicamente, até, estaria posto que “os homens experimentam uma enorme dificuldade em viver num espaço e num tempo desordenados”.

Sobre o marco do “tempo” na vida humana, Sennett afirma que, na verdade, é esta dimensão, no novo capitalismo, antes de questões como a transmissão de dados high-tech, os mercados de ação globais ou o livre comércio, o que mais diretamente afetaria a vida emocional das pessoas fora do local de trabalho. Segundo o autor, as condições de tempo no novo capitalismo criaram um conflito entre caráter e experiência. A experiência, face à desestruturação do tempo, ameaça a capacidade das pessoas construírem narrativas sustentáveis de vida. Assim, o fato de não haver mais “longo prazo” desorienta a ação, afrouxa os laços de confiança e compromisso e divorcia a vontade do comportamento. Codo (1986) relembra o tempo de Taylor, em que a produção humana, deve se submeter ao capital. Neste tempo, o homem vende sua capacidade de transformação e autotransformação pelo salário, se alienando de si mesmo.

Sobre a construção de uma carreira no tempo, Bell & Staw (apud DUTRA, 1997, p. 159) fazem a inquietante pergunta: “Quanto somos escultores de nossa carreira ou esculturas, esculpidas pela empresa e pelo ambiente?” Dutra (op.cit) ainda registra, após pesquisa realizada em São Paulo, com pessoas de formação superior, que noventa e oito por cento delas “haviam entregado seus destinos profissionais para a empresa ou o acaso”. Tal constatação vem de encontro, segundo ele, àquilo que se preconiza como ideal: que sejamos senhores de nossos destinos e gestores de nossos projetos profissionais e de vida. Igualmente constata que as empresas brasileiras, apesar de algumas esparsas exceções, adotam posturas ora autoritárias, ora de total alheamento em relação ao desenvolvimento dos trabalhadores. Conclui que, em sua maioria, estão despreparadas para estimular e orientar o planejamento e desenvolvimento de carreiras. Parece, então, segundo ele, haver, de fato, um conflito entre os benefícios de se ter um trabalhador seguro de suas escolhas e, conseqüentemente, mais ativo; e os de se mantê-lo alienado, disciplinado e obediente; portanto, menos interventor e crítico. Sennett (2001) rememora este mesmo antagonismo ao citar Taylor, que afirmava que quanto menos fossem “distraídos” pela compreensão do projeto do todo, mais eficientemente se ateriam a seus próprios serviços.

Dutra (op.

cit.) faz uma contundente colocação sobre a percepção

quase generalizada de que o planejamento da carreira e o empowerment são

responsabilidade do indivíduo. Conforme atesta, os estudos recentes têm

demonstrado a influência das empresas nestes quesitos, utilizando-se das

expectativas pessoais conforme melhor lhes convêm. Como se não

bastasse, cita Gutteride (1993, p. 163), que afirma que “a quase totalidade

das empresas discrimina o acesso das pessoas a programas ou processos de reflexão

sobre suas carreiras ou seu desenvolvimento profissional”. Estas constatações

nos servem, sobremodo, para repensar a visão culpabilizadora que recai

normalmente sobre quem não conseguiu estruturar uma carreira ou possui

conflitos advindos das limitações na hora de decidir pelo melhor

caminho profissional.

A questão do medo da perda do emprego é também

dramática: Sennett (2001, p. 114) recupera um texto do The New York Times

que explicita o alcance da questão: “a apreensão com o emprego

se impôs em toda parte, diluindo a auto-estima, rachando, fragmentando

comunidades, alterando a química dos locais de trabalho”. A apreensão,

neste sentido, é uma ansiedade sobre o que pode acontecer, criada num

clima que enfatiza o risco constante e aumenta à medida que as experiências

passadas parecem não servir de guia para o presente, colocando em risco

o senso de valor pessoal. Tal constatação coaduna-se com o que

menciona Pinheiro (2004) ao falar sobre a síndrome do pânico no

momento social atual,

Outro tópico que merece discussão, em função da história de nosso cliente, diz respeito à concepção do trabalho de equipe. Sennett (op.cit) critica a moderna ética que se concentra nesta modalidade de trabalho. Aparentemente, ela celebraria a sensibilidade aos outros, ser bom ouvinte, cooperativo e adaptável às circunstâncias. No entanto, segundo ele, apesar de toda a euforia psicológica da administração moderna sobre isto, a ética do trabalho permanece na superfície da experiência. Tal modalidade nada mais é, segundo sua crítica, do que uma prática de grupo de superficialidade degradante. A justificativa para este ponto de vista é o fato de as pessoas se manterem juntas para evitar questões difíceis, enquanto reforçam laços de conformismo de grupo. Chamou-as de “ficções de trabalho em equipe e fingimentos de comunidade” (p. 138-139), cujo foco reside no imediatismo, na fuga à resistência e ao confronto, úteis no exercício da dominação: “Compromissos, lealdades e confiança partilhados mais profundamente exigiriam mais tempo - e por isso mesmo, não seriam tão manipuláveis.”

Do ponto de vista psicológico, as atitudes dos grupos neste formato atual (distanciamento e cooperatividade superficiais) funcionam como uma blindagem para lidar com as atuais realidades, em detrimento de atitudes baseadas em valores de lealdade e serviço. Em seu tom próprio, Sennett (op.cit., p.37) atribui ao “capitalismo de curto prazo a corrosão das qualidades de caráter que ligam os seres humanos uns aos outros e dão a cada um deles um senso de identidade sustentável”.

No mesmo raciocínio, Sennett (2001, p.134) cita outros: o sociólogo, Gideon Kunda, que atribui ao trabalho moderno de equipe a designação de “teatro profundo”, porque “obriga os indivíduos a manipular suas aparências e comportamentos com os outros”, escondendo-se por trás de “máscaras de cooperação”. Para o antropólogo Charles Darrah (p. 134), “as pessoas que não desenvolvem logo as máscaras da cooperatividade vão acabar bombeando gasolina”. De acordo com Sennett, os comportamentos que negam a luta pelo poder ou o conflito, dentro da equipe, fortalecem a posição dos que detém o poder. Conforme Laurie Graham (p. 135), em seus estudos, encontrou “pessoas oprimidas pela própria superficialidade das ficções do trabalho em equipe”. “A cooperatividade serviria, na verdade, à implacável campanha da empresa por uma produtividade cada vez maior, com os trabalhadores responsabilizando-se uns aos outros”, enquanto trabalham acima de suas forças.

Como se não bastasse, ocorre uma mudança radical em relação ao poder: a figura de autoridade desaparece. Embora o poder ocorra nas cenas superficiais de trabalho de equipe, a autoridade, representada por alguém que assume responsabilidade pelo poder que usa já não se encontra. Tais mudanças, irreversíveis, assim como a atividade fragmentada, afirma Sennett, podem ser confortáveis apenas para os senhores do novo regime. Instalaram-se como senhores os “facilitadores” e “administradores de processo”, que fogem ao verdadeiro compromisso e responsabilidade com seus servos, que permanecem desorientados.

Ao discorrer sobre a tão aclamada motivação, Sennett não se torna menos severo. Usa as idéias de Max Weber, para questionar a percepção que se tem de que ela representa a chave do sucesso no mundo laboral hoje em dia: “A ética do trabalho do homem motivado não parece motivo de felicidade humana, nem, na verdade, de força psicológica: O homem motivado é demasiadamente oprimido pela importância que tem de atribuir ao trabalho”. (p. 126). De Foucault, traz a contestação da ética da disciplina, que representaria, na verdade, um ato de autopunição. Finaliza tais questões com a apologia do enfraquecimento desta ética do trabalho que aprisiona o trabalhador. Schwartz (2007) chega a considerar ridículo o conceito difundido de motivação como uma espécie de característica psicológica interna, sem levar-se em conta o meio no qual a pessoa age.

Em relação à moderna flexibilidade nas relações e na organização do trabalho, Sennett acredita ser natural que ela cause ansiedade, uma vez que as pessoas não sabem que riscos serão compensados, que caminhos seguir. A flexibilidade, na verdade, seria a camuflagem de um outro tipo de maldição da opressão do capitalismo. Apregoa-se que a flexibilidade dá às pessoas mais liberdade para moldar suas vidas quando, na verdade, a nova ordem impõe novos controles. Dentre eles, o mais danoso: seu impacto sobre o caráter pessoal. A tese é a de que estar continuamente exposto ao risco pode corroer o senso de caráter. Afinal, pergunta ele, que comportamentos, valores e atitudes deve o trabalhador manter frente à velocidade e descontinuidade de tantas novas demandas, organizações e métodos?

Em meio a tal descontinuidade, a “superficialidade degradante” de Sennett mostra sua pior face no que diz respeito à desvalorização da experiência do trabalhador. Para os trabalhadores mais velhos, os preconceitos contra a idade se evidenciam em um antagonismo: à medida que se acumula, a experiência da pessoa vai perdendo valor. O que um trabalhador mais velho aprendeu no correr dos anos sobre uma determinada empresa ou profissão pode atrapalhar novas mudanças ditadas pelos superiores. Do ponto de vista da instituição, a flexibilidade dos jovens os torna mais maleáveis tanto em termos de assumir riscos quanto de submissão imediata.

O motivo básico para a desvalorização da experiência residiria, para Sennett, na desorganização do tempo: “a seta do tempo se partiu; não tem trajetória numa economia política continuamente replanejada, que detesta a rotina, e de curto prazo. As pessoas sentem falta de relações humanas constantes e objetivos duráveis” (p. 117). Se no passado, face à existência de instituições suficientemente estáveis, o trabalho era vivenciado como experiência de profundidade, e a ética preconizava dar duro e esperar a colheita dos frutos, atualmente em um regime cujas instituições mudam rapidamente, não faria mais sentido esperar.

4. O fundamento do método: a fenomenologia

A orientação teórica de nosso estudo advém, antes de qualquer outra, da Fenomenologia, que é uma filosofia e também uma metodologia de compreensão da realidade. Difere, conforme Giovanetti (2005, p.158), “do método das ciências naturais, que visam a entender o seu objeto por meio de explicações formais”. É, na realidade, conforme o autor, “um método compreensivo, uma vez que busca explicitar a intenção específica que cada ser humano tem ao entender algo.” Por intermédio dela, se procede ao encontro com a realidade tal qual se apresenta, antes de todo e qualquer conhecimento prévio.

De acordo com Forghieri (1984, p. 21), a Psicologia encontra na Fenomenologia os fundamentos para a investigação que consiste em “penetrar na própria vivência da pessoa que pretende conhecer, procurando captar o seu modo de existir, o seu ser-no-mundo, como transcendência”. Dartigues (1992 apud Giovanetti 2005, p. 51) esclarece que “compreender um comportamento é percebê-lo, por assim dizer, do interior, do ponto-de-vista da intenção que o anuncia, logo, naquilo que o torna propriamente humano e o distingue de um movimento físico”.

Para além do fato de estar na origem da inspiração e da formação do pensamento gestáltico, obtemos da Fenomenologia a perfeita correlação que pretendíamos entre o estudo específico de nosso “objeto”, o modo de lidar com ele e a forma de demonstração dos resultados de tal estudo. Conforme Ribeiro (1985), a Fenomenologia busca captar a essência mesma das coisas e, para isto, procura descrever a experiência do modo como ela acontece e se processa.

Gomes (1998)

nos dá informações de relevo acerca da natureza deste tipo

de pesquisa. Parece ser consenso, entre os fenomenólogos, o procedimento

de não se recorrer a um corpo teórico específico para interpretar

seu material de pesquisa. Superficialmente, isto pode fazer com que a articulação

teórica das pesquisas que utilizam o método fenomenológico

pareça eclética; quando, na verdade, a proposta deste método

é desvelar sentidos, no movimento contínuo entre a descrição

e a redução. Não obstante, vem se articulando, cada vez

mais, no seio da Fenomenologia, um conjunto de fundamentos que lhe são

próprios. Assim, é bom que se diferencie entre exatidão

e rigor metodológico. Este é característica essencial na

pesquisa fenomenológica, destacando-se sua identificação

e diferenciação no que tange à sua visão estrutural,

que é a especificação de essências ou fundamentos

primordiais.

Conforme Amatuzzi (1996a, p. 1), “a pesquisa fenomenológica é

definida como um estudo do vivido e seus significados, trabalhando com material

expressivo da experiência humana”. Esclarece, ainda, que, ao se

trabalhar com esse tipo de material, três níveis de análise

são possíveis: de conteúdo, fenomenológica e de

tipo psicanalítico. Dentre elas, a que nos interessa e mais se aproximou

dos objetivos do nosso estudo é a análise fenomenológica,

por “privilegiar o vivido e os significados para os quais os signos apontam;

como símbolos com os quais podemos entrar em contato pela mediação

do expresso.”

Havendo diversas modalidades de pesquisa fenomenológica, conforme enumera Amatuzzi, podemos dizer que a que se faz no momento segue a orientação fenomenológico-hermenêutico de tendência dialética. Citando Forghieri (1993), Amatuzzi (1996a, p. 7) esclarece que este tipo de pesquisa se desenvolve através de dois momentos inter-relacionados, quais sejam:

1) Envolvimento existencial, no qual o pesquisador não considera seus conhecimentos ou teorias prévias sobre o objeto da investigação, mas abre-se ao fenômeno de modo espontâneo e experiencial. Saindo de uma atitude intelectualizada, busca uma compreensão global, intuitiva, pré-reflexiva da vivência. O que se busca não é um entendimento conceitualizado, mas um contato;

2) Distanciamento

reflexivo, em que, após o envolvimento existencial, o pesquisador

se afasta para explicitar o sentido ou significado da vivência que é

o objeto da investigação.

São etapas características:

- Definição

do campo – que pode não ser clara desde o começo e representa

mais uma definição de interesses;

- O projeto é mais uma declaração de intenções

e tem a função de impulsionar o movimento da pesquisa, mais do

que dirigir seus detalhes (o desenvolvimento da pesquisa é o desenvolvimento

do projeto e não sua execução);

- A coleta de depoimentos é interativa, dialógica e, eventualmente,

questionadora e conscientizadora para todos os envolvidos (pesquisador e sujeitos);

- Na análise, há uma maior participação da subjetividade

do pesquisador e, também, abertura maior para a consideração

de níveis mais abrangentes ou coletivos de significado. É confirmada

pelos sujeitos - quando não, feita com eles;

- A discussão pode estar entremeada na própria análise,

estando outros autores ou pesquisadores chamados a participar dela;

- A redação final não é um simples relato do que

foi feito – pode acrescentar significados, na medida em que dialoga com

eventuais leitores, prolongando a pesquisa.

Em grande medida, a elaboração de cada uma das etapas procurou ser fiel ao cumprimento de tais indicativos, tanto no trabalho de campo - a psicoterapia propriamente dita, quanto na elaboração do trabalho escrito, em seus aspectos teóricos e técnicos.

O movimento que tivemos ao longo do processo é descrito por Amatuzzi (2001), como o de uma psicologia humana - aquela que se dá por uma abordagem fenomenológica em dois movimentos entrelaçados e interdependentes: o olhar puro para a consciência e os significados do sujeito entrevistado, versus a condução do olhar do pesquisador, de certo modo, determinado pelas indagações que o habitam. Tal postura possibilitou a reflexão sobre minha própria ação e reação ao comportamento e à fala do cliente, minhas intervenções e reações dele a elas. Assim, selecionando os elementos formais próprios do processo terapêutico, ficamos com o material específico de trabalho de pesquisa.

4.1. Método

A presente

monografia se baseia em um estudo de caso. Para tal, utilizou-se dos relatos

verbais de um cliente com Síndrome do Pânico, fornecidos ao terapeuta,

durante o processo de psicoterapia efetuado entre março e dezembro de

2007, no IGT (Instituto de Gestalt-terapia). O referido atendimento fez parte

da carga horária prática, necessária para obtenção

do grau de especialista em clínica, no referido curso. Paralelamente,

trabalhamos com pesquisa bibliográfica, a partir da literatura com pressupostos

teóricos da Fenomenologia, da Gestalt, da Psicologia Organizacional e

do Trabalho e da Saúde do Trabalhador.

A importância concedida ao relato do cliente ilustra nossa preocupação em dar vida à teoria, deixando falar o ser humano que adoece - nosso “objeto” e principal razão de nosso estudo. Como apregoa a Fenomenologia, não poderíamos deixar de ouvir o fenômeno para tão somente falar sobre ele, a partir de nossas pressuposições. A idéia, aqui, foi caminhar entre o estudo do objeto a partir da teoria já disponibilizada sobre ele e dar-lhe voz, concomitantemente.

As opiniões

e reformulações do cliente durante a elaboração

do projeto foram tão fundamentais quanto a pesquisa teórica. Tentamos

dissecar, tanto quanto possível, a experiência da pessoa-caso,

com o objetivo de aprofundar a questão em pauta e aproximar os vértices

do estudo, quais sejam a perda de autonomia do sujeito trabalhador (gerada,

conforme já dissemos, entre outros, pela pressão da organização

do trabalho) e o desencadeamento da síndrome do pânico. De acordo

com Ribeiro (1985), a teoria organísmica - sobre a qual falaremos adiante,

acredita que se pode apreender mais em um estudo compreensivo da pessoa do que

em uma investigação exclusiva de uma função psicológica

e abstrata de muitos indivíduos.

O estudo de caso, conforme Gil (1988), é um método bastante flexível.

Ele dispensa, por sua própria ênfase, um roteiro rígido

para o desenvolvimento da pesquisa. De qualquer forma, o pesquisador enumera

quatro fases que, na maioria

das vezes, é possível seguir para se obter um maior aproveitamento

do método e resultados mais consistentes. São eles:

a) delimitação

do caso;

b) coleta de dados;

c) análise e interpretação dos dados;

d) redação do relatório.

Em nosso caso, a delimitação do caso foi prevista, programada

e imprescindível, já que, de antemão, existia o desejo

de explorar a questão do pânico para além de aspectos teóricos

sem, obviamente, prescindir da teoria - com um foco fenomenológico “vivo”,

se podemos dizer isto sem sermos redundantes. A escolha de se trabalhar com

a problemática de um cliente vem corroborar nossa convicção

de que não é possível fazer ciência sem falar do

homem que a produziu e é por ela produzido cotidianamente; o que, em

outras palavras, já justificamos em parágrafo anterior.

Curiosamente,

a escuta do cliente nos fez mudar o rumo de nossa investigação.

Ao invés de “adaptar” o que ele nos trouxe, para corresponder

ao que desejaríamos estudar (o que, de nossa parte talvez passasse a

representar um conflito particular), ainda que o estudo tivesse também

os seus méritos (pensávamos em focar unicamente os processos perceptivos

da pessoa que vivencia a Síndrome do Pânico), procuramos dar voz

à sua demanda, ao invés da nossa. Obviamente, a problemática

do cliente envolvia processos perceptivos, como não poderia deixar de

o ser, conforme Rudio (1998), citado por Giovanetti (2005, p. 166): “O

indivíduo se comporta como resposta ao significado que ele dá

ao que existe”. Sua percepção, entrementes, estava sedimentada

em um contexto psicossocial em que o trabalho, enquanto cerceador da autonomia,

impunha-se como um grande vilão. Coincidentemente, terminamos por nos

pautar, desta forma, pela direção oferecida por Amatuzzi (2001,

p. 53), ao afirmar que “o vivido é, por vezes, o melhor guia para

nossas ações concretas e para nossos pensamentos, do que concepções

ou idéias construídas mais ou menos artificialmente”.

A coleta de dados utilizou-se, basicamente, em um dos procedimentos

citados por Gil (1988), e apontados por ele entre os mais usuais - a entrevista.

Por intermédio dela, a compilação foi sendo feita tanto

no próprio atendimento clínico - tendo sido dada ciência

ao cliente da minha necessidade particular de fazer algumas anotações

para futura rememoração - quanto a posteriori, com uma reflexão

bem mais atenta e detalhada de cada movimento nosso: das falas do cliente e

intervenções realizadas, em uma espécie de diário

clínico. Todas as sessões foram devidamente submetidas à

supervisão do professor do curso de pós-graduação

acima mencionado, e do qual esta monografia é exigência curricular.

As anotações foram feitas de forma livre e informal, relembrando um procedimento extremamente útil e fenomenologicamente bastante adequado às nossas intenções, qual seja o da versão de sentido, criada por Mauro Amatuzzi. Tal técnica fundamenta-se, teoricamente, na fenomenologia de Martin Buber e Maurice Merleau-Ponty. A versão de sentido trata-se de um relato livre, feito tão imediatamente após o encontro quanto possível, antes de se envolver em outra atividade qualquer, na tentativa de capturar o que um registro mecânico posterior não captaria. Atesta Amatuzzi (1996b) que a versão de sentido pode ser um instrumento, para além de útil, bastante fecundo em pesquisa e formação. Não pretende ser um registro objetivo do acontecido, mas da reação viva a ele.

Conforme seu criador, “uma versão de sentido bem feita é uma espécie de radiografia fenomenológica de um encontro” (1996, p. 14). E era justamente o que precisávamos – preservar tais radiografias, para que o estudo e a compilação deste material, a posteriori, não perdessem as características e a direção fenomenológica que se pretendia dar a eles. Um dos benefícios deste tipo de relato, conforme explicita o autor, é que cada um deles encerra o sentido e o significado básico de cada encontro; o que, processualmente, possibilita uma articulação em cadeia, que culmina em um sentido norteador único, ainda que este seja, intrinsecamente, multideterminado e multifacetado, como são todos os “sentidos” que condicionam os pensamentos e ações humanas.

Importa ressaltar que tal utilização foi feita com total anuência do cliente e que, apesar de lhe ter sido informado de que não seria mencionado nenhum dado que possibilitasse sua identificação, disse não se preocupar quanto a isso, sugerindo, inclusive, fornecer seu depoimento na defesa da monografia, além de mostrar-se totalmente acessível a colaborar no que fosse necessário.

Gil (1988) chama a atenção do pesquisador, na hora de analisar e interpretar os dados, para a falsa sensação de certeza, julgamentos implícitos, intuições, opiniões de senso comum etc., passíveis de ocorrer quando se utiliza a metodologia do estudo de caso. Um dos motivos para tal, enfatiza, é a própria questão da amostra, que impossibilita qualquer generalização de dados. Atentos a tal alerta partimos, já, da certeza de que nosso objetivo não seria fazer afirmações deterministas e ou generalistas, mas colaborar para a ampliação do interesse de leitores e pesquisadores de temas afins, incluindo, entre tantos outros estudos já efetuados, nossa modesta contribuição.

Como já

reiteradamente dissemos, por se tratar de uma investigação de

cunho fenomenológico, a primeira fase da análise e a interpretação

dos dados foi feita em parceria com a pessoa-caso, durante todo o processo terapêutico,

concomitantemente à supervisão de psicólogo mais experiente,

após reflexão particular sobre o processo. Uma segunda fase, se

assim podemos classificá-la, foi se fazendo desde então, durante

a tentativa de associar as questões em pauta – em especial, a síndrome

do pânico e a saúde do trabalhador, à literatura sobre o

assunto. Neste particular, a leitura do material bibliográfico possibilitou-nos

analisar e interpretar os dados à luz da pesquisa científica já

existente.

Para a redação do relatório, tomamos alguns cuidados

sugeridos por Gil (op. cit.): deixar claramente indicado como foram coletados

os dados, e devidamente fundamentada a teoria à qual se vinculam. Este

segundo é justamente o que se fará nos capítulos seguintes.

A escolha dos dados que compõem o corpo do relatório, segundo

aquele autor, é uma decisão do pesquisador, respeitados os critérios

básicos da concisão, objetividade e fidedignidade dos dados. De

tal forma, nossa opção consistiu em focar os dados clínicos

mais consistentes e significativos da experiência da pessoa-caso, em conjunção

com elementos correlatos da literatura que, com eles, mais se compatibilizaram.

Assim, a Fenomenologia é a instância para julgar as questões metodológicas básicas da Psicologia. O que ela afirma, em geral, o psicólogo precisa reconhecer como condição da possibilidade de toda sua metodologia ulterior (HUSSERL, 1986 apud FORGHIERI, 2004, p. 17).

5. O caso

J. A. e eu chegamos ao consultório em pé de igualdade. Não sabia quase nada a seu respeito, além dos dados básicos de identificação registrados em sua ficha de inscrição no Instituto e de um diagnóstico nada incomum: Síndrome do Pânico (doravante, designada como SP). Na realidade, quando o encontrei, os sintomas estavam praticamente em remissão, mas J. A. temia abrir-lhes a guarda a qualquer momento. Eram, em sua fala, sensações horríveis, das quais queria resguardar-se e ter convicção de que não aflorariam novamente. Vez por outra, algumas delas ameaçavam-lhe uma visita - o que, por si só, o deixava extremamente ansioso e incomodado. A própria vinda ao consultório, de ônibus, neste dia, o deixou nervoso, agitado e angustiado, conforme relatou.

Sua primeira crise aconteceu em dezembro de 2002, seguida de outra, no mesmo mês. Uma terceira veio um mês depois, em janeiro de 2003. A primeira crise ocorreu dentro de um ônibus. Sentindo taquicardia e outras sensações inusitadas até então, desceu do veículo e procurou imediata ajuda médica. Como na maioria dos casos - quando do surgimento de uma crise com tais sintomas, J. A. deu início a uma romaria por diversas especialidades médicas: neurologista, cardiologista, psiquiatra, em busca de tratamento para um mal até então desconhecido para ele. De brinde, além do diagnóstico, recebeu a prescrição de diversos medicamentos como Olcadil, Pondera e Propanolol (2). J. A. passou a ter de lidar, então, com a conta da farmácia e alguns efeitos colaterais intrusos.

Lembro-me ainda do grau de tensão que tomava conta da fisionomia e do corpo de J. A.: sentou-se logo em minha cadeira e eu o deixei aninhar-se no lugar que lhe pareceu mais acolhedor (o “meu” lugar). Até o momento em que leu este texto (mais de um ano depois), ele não sabia da sensação que tive de que ele poderia ter uma crise ali mesmo, em minha frente, tamanho e visível era seu desconforto e nervosismo. Temia o retorno das crises. Sua casa era o único lugar onde, então, sentia-se protegido, pois “a família é meu porto seguro: se passar mal lá, eles me socorrem”.

Relata que muitas vezes, ao tentar sair de casa, desceu do ônibus e voltou, diante da ameaça do surgimento dos sintomas. Seu médico lhe havia dito que alguns ficam dependentes do remédio a vida toda; o que, para ele, se configurou como um vaticínio inaceitável. Afirmou não gostar da idéia de ingerir a medicação: “mexe com o cérebro”. Veio, então, durante a primeira sessão, a pérola que guardo e que utilizo em sessões com outros clientes, outras demandas, outras vidas; como uma excelente ilustração da capacidade de auto-regulação do organismo a partir do momento em que a pessoa assume, convicta e deliberadamente, a responsabilidade por sua própria vida - J. A. diz, em meio à turbulência que emana de sua fala e de seus gestos: “Eu sei que tenho as ferramentas. Tenho que aprender a usá-las. Se é psicológico, não preciso tomar medicação”.

Obviamente, ciente da necessidade de terapia medicamentosa em várias situações, mencionei algo sobre o foco biologizante, objeto de estudo da classe médica, no geral. Enfatizei o fato de que a síndrome pode sinalizar algo que precisa ser reconsiderado, reconfigurado na vida da pessoa; deixando, no percurso do tratamento, um saldo bastante lucrativo em termos de autoconhecimento e mudanças de padrão perceptivo da realidade; dos próprios limites e dos modos habituais de relação que se estabelece com o entorno social. Frisei o lugar da psicoterapia durante este percurso e que precisaríamos muito de suas “ferramentas”, pois seria com elas que iríamos trabalhar.

Amparada na confiança do que leio em outros autores e profissionais mais experientes, talvez ainda mais do que em minha própria “fé”, disse-lhe, em pé de guerra com o tal médico - que mal conheço - que a SP tem, sim, cura. Minha afirmação claudicante parece ter sido tudo o que J. A. precisava para respaldar sua autoconfiança na cruzada pela derrota da “doença”. Seu semblante vai, daí por diante, adquirindo outras variações de cor além do binômio amarelo - pálido. Mais adiante e mais relaxado, J. A. já compartilha comigo um pouco de seu modo de ser e agir, começando a delinear seu auto-retrato: “tenho dificuldades de lidar com pessoas burras”. Refere-se, nesta fala, à sua chefe anterior e também à atual.

A partir da segunda sessão, eu o encontro sorridente na recepção, com um semblante desanuviado. Menciono a diferença em seu semblante e ele diz estar feliz pela possibilidade de livrar-se da SP. Vai, então, gradualmente relaxando, sorrindo, contando seus sonhos, suas dores, conferindo sentido à sua história. Dentro dela, o adoecimento surge como um jeito idiossincrático de expressar que está cansado e infeliz com o rumo que suas escolhas tiveram. É seu primeiro dia de trabalho depois das férias. Diz que na sessão seguinte minha cabeça iria ficar “deste tamanho”, porque haveria muitas questões do trabalho para me contar. Afirmou que veio feliz e estava indo feliz para o trabalho: “Estou feliz da vida”. Passamos a utilizar um gráfico (anexo B) concebido pelo supervisor - Marcelo Pinheiro, onde, dia a dia, o cliente registrava seu estado emocional correspondente. Quisemos, com isso, observar seu movimento em relação aos acontecimentos diários e de que forma eles também se correlacionavam com eventuais crises.

Passo a ter acesso, então, ao modo de J. A. vivenciar e perceber seu trabalho. Eis o quadro: Trabalha em uma loja de departamentos. Os clientes o procuram e reclamam com o gerente quando ele muda de setor. Chega a ligar para eles, para avisar que chegou mercadoria nova. Alguns vendedores se sentem ameaçados. Por causa de problemas desta ordem, às vezes pensa em mudar-se da área de vendas para a financeira, mas o que gosta mesmo é de estar com as pessoas: “é que nem cachaça!”.

Alguns colegas o respeitam mais que ao chefe. Vive dando idéias novas e diz saber mais do que o gerente. Certa vez, chegou a fazer planejamentos para melhorar o marketing da loja e, conseqüentemente, as vendas: fez levantamento de preços, etc. e encaminhou suas idéias aos diretores da cadeia de lojas, mas não foi respondido. Diz ficar “elétrico” com a possibilidade de produzir, de criar. Não se conforma em ser bom, podendo ser o melhor naquilo que faz e ao mesmo tempo se incomoda com isso, pelo estresse que gera. Não gosta de ser cobrado e, por isso mesmo, cobra-se antecipadamente. Diz que não pode trabalhar tão bem quanto gostaria por questões da própria organização do trabalho e, caso comentasse estes fatos, poderia ser demitido. Enumera dois empregos anteriores: outra loja de departamentos e um banco. Nestes dois lugares, seus empregadores chegavam a negociar dias e horas de trabalho, dependendo de algumas dificuldades de sua vida particular, estado de saúde etc. Em sua percepção, “havia respeito pelo movimento do empregado - os líderes sabiam o que faziam e sabiam liderar”.

Na atual loja, aumentaram o número de vendedores e, conseqüentemente, o salário caiu pela metade. Há nisso, para ele, uma questão incongruente: todos recebem o mesmo salário, sendo que uns se esforçam muito e outros não fazem nada. Chateia-se com o fato de a administração não funcionar da forma que deveria - os gerentes culpabilizam os vendedores pela baixa produtividade, quando na verdade ela acontece por sua própria incompetência. Reconhece em si certa intransigência que o prejudica no relacionamento com os outros. Afirma não querer ser chato ou alguém que reclama o tempo todo, mas acredita que se não fosse ele e “outros intransigentes”, “aquilo lá tava uma bagunça”. Sente-se irritado com a atitude relapsa de alguns colegas. Teme relaxar e ficar como eles.

J. A. sente-se

mal quando trabalha além da conta: chega tarde e dorme mal. Nestas ocasiões,

por vezes, sentiu-se mal no ônibus em dias subseqüentes. Estar tudo

fechado, com muita gente no veículo ou haver odores fortes, como perfumes,

é “como um alarme” (para desencadear a crise, percebo). Reuniões

no trabalho é a gota d’água para ele. Desencadeiam dores

de cabeça que começam atrás, no pescoço. Em relação

a estas situações, menciona que não quer voltar a tomar

remédios. Algumas vezes pergunta se acho que ele está ficando

louco. Em algumas situações, “o sangue ferve”. Lembro-me,

então, de alguns trechos das músicas do Legião Urbana:

“Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E hoje o

dia é tão bonito - já estamos acostumados a não

termos mais nem isso”. E “Já não sei dizer se ainda

sei sentir. O meu coração já não me pertence, já

não quer mais me obedecer. Parece agora estar tão cansado quanto

eu. Até pensei que era por não saber que ainda sou capaz de acreditar.”

Já chegou a criticar decisões de marketing da loja e a supervisora

recomendou-lhe não ser resistente a mudanças. Ele alega saber

o que é melhor para o cliente, já que trabalha diretamente com

eles. Em função de contratempos como este, diz, certa feita, ter

entrado para o livro da capa preta da gerente. Cita, com certa freqüência,

uma irritação consigo mesmo e com tudo ao redor: insatisfação

com a vida, com o trabalho, a má liderança da gerente, as injustiças

sociais. Descreve as sensações do corpo da seguinte forma: quando

está mal, é como se enfiassem uma tábua por baixo de seu

corpo e os músculos se contraíssem; sente-se apertado, doído,

duro, enrijecido. Sente prisão de ventre, digere mal. Teme ficar com

gastrite. Quando está bem, sente formigamento e leveza, respiração

leve, sem dores, relaxado.

J. A., para além da insatisfação com o trabalho e o temor pela sobrevivência da família, manifesta ora irritação, ora tristeza, diante de fatos sociais como a miséria e a violência. Algumas vezes, se emociona e beira as lágrimas, como, por exemplo, ao recordar-se de um garoto que lhe bateu à porta pedindo algo para comer, no natal, tempos atrás. Convidaram-no a entrar e se servir. Havia muita fartura. Deram-lhe coisas para levar também e algum dinheiro, mas a criança não quis aceitar por medo de seus pais acharem que ele o tivesse roubado. Insistiram, dizendo que podia trazer seus pais. A criança foi e mais tarde trouxe o troco do que haviam comprado. Nunca mais se sentiu bem nesta data. As sensações de impotência, de falta de autonomia em relação às próprias decisões e rumos na vida caminham, lado a lado, com o pesar pela falta de controle e exclusão sociais que insistem em corroer as instituições e as vidas. Em escalas micro e macro, uma perda similar.

O modo de ser-no-mundo de J. A. se aproxima da “maneira preocupada de existir” descrita por Forghieri (2004, p. 36): “um sentimento global de preocupação que varia desde uma vaga sensação de intranqüilidade [...] até uma profunda sensação de angústia que chega a nos dominar por completo”. Diz a professora, citando Heidegger (1971), que tal manifestação fundamenta-se no próprio ser do homem e, que, de alguma forma, se associa à angústia. A citação de Heidegger (1988) usada por ela (p. 37) nos faz recordar a ausência de objeto identificável no pânico: “A própria ameaça é indeterminada, não chegando, portanto, a penetrar, como ameaça, nesse ou naquele poder ser concreto e de fato.”

Com o avanço das sessões, vai fazendo relatos de situações em que entrou em ônibus sem ar condicionado, com pessoas usando perfumes fortes e não se sentiu mal (“acho que está sumindo!”). O Pondera “está esquecido” na bolsa. Voltou a jogar bola, depois de dois anos. Permanece, no entanto, a dúvida entre pedir demissão e procurar outro emprego, ou esperar ser demitido para ganhar o dinheiro que precisa para investir em um negócio próprio.

J. A., vez por outra, fica saudoso de um tempo em que brincava e era feliz, despretensiosamente. Chega a mencionar o desejo de abrir um centro de diversões para ensinar brincadeiras antigas às crianças. Pensa, também, em cursar Psicologia, porque considera que “deve ser prazeroso ter uma profissão que ajuda os outros”. Gostaria de só ter os problemas normais da vida, não estes do trabalho, por exemplo; conflitos internos que não consegue solucionar. Este saudosismo traz à lembrança uma fala de Juliano (1999, p. 40): “As pessoas tendem a se prender a experiências do passado ou a viver fantasiando possibilidades de futuro. Sonham acordadas em vez de se dedicarem a descobrir o que está imediatamente disponível, enfraquecendo sua energia para a ação”.

Sua angústia parece aumentar cada vez que se defronta com a idéia de deixar o trabalho, apesar de lhe ser tão insatisfatório, por medo de deixar a família desamparada. Teme o futuro, o que vem pela frente. Ao trabalharmos a apropriação das sensações e a percepção de seu próprio corpo, descreve o “peito e a cabeça apertados, os olhos doídos, pés duros, mãos e braços pesados, pernas enrijecidas (não sinto as pernas, perco a sustentação)”. Diz viver brigando consigo mesmo e que o faz para evitar brigar com os outros, prejudicando-se. Diz que tem vontade de “jogar as coisas para o alto e ver no que dá”. Reflete sobre seus problemas e conclui: “eu sou o problema e preciso equacionar o meu problema; o caminho talvez seja parar de exigir dos outros e de mim mesmo”. Diante desse seu processo interno, cabem bem as palavras de Forghieri (2004, p. 32): “Pela autotranscendência, a pessoa traz o passado e o futuro para o instante atual de sua existência e se reconhece como sujeito responsável por suas decisões e seus atos”.

Duas sessões após, diz estar feliz com a descoberta do motivo de suas insatisfações e mau humor: o trabalho. A importância dessa declaração reside no fato de ter se apropriado e verbalizado “sua verdade” em alto e bom som. Chegou a escrever uma “carta” para si próprio e a trouxe para mim (anexo C). Salienta, agora, outra questão, que passa de segunda para primeira prioridade: está assustado com a descoberta, pois teme sair do emprego e deixar a família desamparada. Divido com ele algo que li recentemente em um livro - “A Alma Imoral” (BONDER, 1998). Cito uma metáfora, descrita no livro, que me veio à mente, em relação à sua questão: “Sabe qual é a distância entre o Ocidente e o Oriente? Uma simples volta. O verdadeiro grande crime do ser humano é que ele pode dar-se uma simples volta, a qualquer momento, mas não o faz” (p. 81). Por temer tanto a idéia do desemprego, adia a constatação de que seu corpo e mente pedem uma pequena grande volta e vai procurando justificar sua insatisfação por intermédio de outros elementos.

Em um determinado dia, sofre uma queda e é afastado do trabalho. Sente-se feliz e pensa em pedir para ser demitido assim que terminar a licença. Pretende trabalhar como autônomo: tem muitos planos. Quer mudar radicalmente de vida, voltando a ter controle sobre ela, ser seu próprio dono. Na volta da licença, é advertido por má conduta profissional e recusa-se a assinar a advertência. O motivo: almoçou no refeitório da empresa sem ter feito a marcação devida no dia anterior. Não obstante, estava voltando da licença médica. Ao argumentar sobre isso com a gerente, ela diz, sorrindo, que isso era problema particular dele. Diante do ocorrido, sentiu-se mal, com ânsia de vômito e frio na barriga. Considera que a empresa está agindo de má-fé, demitindo as pessoas por justa causa sem justificativa plausível. Não entende os motivos pelos quais criam motivos excusos para demitir os empregados, uma vez que muitos gostariam de ser demitidos, recebendo aquilo a que fazem jus.

Em 04 de agosto de 2007, sentindo ainda muitas dores no braço, recebe nova dispensa médica. Menciona que sua gerente “não ficou nada satisfeita, mas...”. Neste período, busca pensar em coisas que gostaria de fazer: marcenaria, serviço de entregas, comércio de gaiolas ou uma agência lotérica, escola de brincadeiras para crianças, serviços na área de construção civil etc. Durante este tempo, se dá conta de que, em função do trabalho desmedido (só tem uma folga na semana e nem sempre é no dia que gostaria), “eu parei de viver”. Mais algumas sessões e J. A. ainda vivencia o conflito. Descreve-o como “um aperto no peito, uma coisa ruim”.

Em 08 de setembro de 2007, J. A. é demitido com todos os direitos. Ficou bastante satisfeito. Diz que muitos colegas querem muito isso e não conseguem, apesar de “fazerem por onde” com faltas etc. Não parece mais o homem preocupado com a perda do emprego. Descobriu, a certa altura, que seu medo era recomeçar e já não teme mais: “Doutora, o meu problema era a “XXXXXX” (o nome da loja).

Em 15 de setembro de 2007, volta a mencionar o receio pelo futuro. Passamos, então, a trabalhar com isso e, no processo, compara-o a um manto escuro. Proponho-lhe um experimento, mediante o qual desejo propiciar-lhe um contato com seu medo, a possibilidade de desmistificá-lo, avaliar-lhe os fundamentos, distinguindo entre o que há de concreto e de irreal nele e; com a mesma força de vontade que manifestou ao iniciar a terapia ( “sei que tenho as ferramentas”), suplantar seus temores ao menos o suficiente para não ficar estagnado. Peço-lhe, assim, que, de olhos fechados, entre em contato com o manto - que o toque, sinta sua textura, que o levante devagar, como uma criança curiosa e diga o que há por baixo. Ele segue cada etapa e, ao “levantar o manto”, vê “luz”. Ao verificar o que sente, diz sentir-se bem, que o que há são possibilidades e não o que temer. Peço-lhe que o enrole, que o dobre até caber na palma da mão. E então, que abra sua mão e diga o que vê. Ao abri-la, diz: “É uma bolinha de papel; eu posso até jogá-la fora!”

A seguir, passa a me contar os seus planos e tudo o que pretende realizar. Diz que no começo da terapia se cobrava muito por não fazer as coisas como deveria (brigo comigo mesmo, fiz errado, sou burro!). “Depois do tratamento, passei a pensar que não deu porque não tinha que dar, eu fiz tudo certo. É bem melhor agora”. Uma questão ainda o incomoda, no entanto; uma questão do início da terapia: Teme ser individualista, pois é algo que julga ser ruim, uma característica negativa. Ao trabalharmos o sentido disso para ele, inicialmente, define o termo como vindo de alguém que faz tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. No decorrer do processo, certifica-se de que gosta de trabalhar sozinho, mas pede ajuda se necessário, e não tem medo de pedir desculpas, se preciso for. Parece confortar-se com sua auto-análise.

Faz um balanço

de sua modificação ao longo da terapia: “Parei para pensar

o mal que o trabalho faz para uma pessoa. Ou o erro é nosso que deixa

a coisa chegar neste ponto? Considera: O psiquiatra dizia para eu mudar de emprego,

mas trocar de emprego não é como trocar de roupa.” Diz que

o trabalho realmente lhe fazia muito mal. Não sabe ao certo se o “trabalho”

é ruim ou se “a gente deixa que ele faça mal”. E pergunta-se

de novo: “Será que o trabalho é ruim ou a gente consegue

se enveredar por um caminho que não consegue voltar mais? Chega um estágio

em que a gente cai doente, o organismo não vai sustentar. Antes, tinha

um objetivo, mas alcançá-lo não tinha preço. Agora,

nem manda que não vou fazer, sei que não tenho estrutura. O conhecimento

disso eu sei que eu devia ter - estava guardado; eu tinha as ferramentas mas

não sabia usar. Hoje eu tenho consciência.”

Está agora com ânsia de liberdade, cheio de planos. Tem tantos

projetos diferentes que não consegue se organizar: “estou desregrado”.

Diz querer ter a simplicidade das crianças para resolver as coisas. Pensamos

juntos sobre o peso que o prazer na atividade desempenhada possui para ele,

em relação ao investimento de tempo e do retorno financeiro. Relembramos

que “detalhes” como liberdade, prazer e autonomia são fundamentais

para que ele se sinta bem no exercício de qualquer atividade - e que

talvez isso o ajude a tomar a melhor decisão. Pergunto-lhe pelo gráfico

e ele diz não se lembrar mais dele: “está sempre em cima!”.

Conta-me que vai voltar a trabalhar, desde que seja de segunda a sexta. Diz

estar se sentindo muito bem agora, que aprendeu seu limite e que não

irá mais se esforçar para ultrapassar a si mesmo.